重慶智慧運維平臺銷售公司

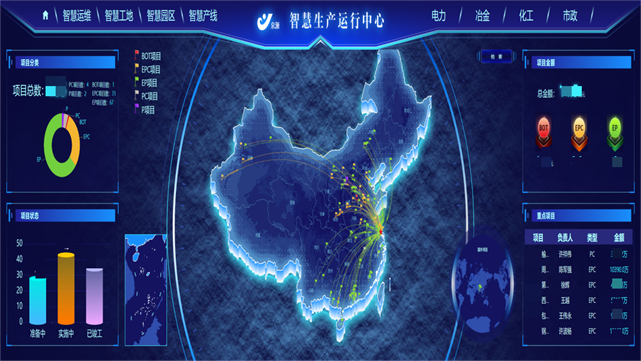

智慧運維平臺的流程數字化的閉環設計提升了管理效率。以設備維修流程為例,當傳感器檢測到水泵振動超標時,系統自動生成維修工單,根據 “技能匹配度 + 距離**近” 原則派發給合適的運維人員,工單狀態實時更新為 “待接單”;運維人員通過移動端接收任務后,系統開始計時并追蹤行進軌跡;到達現場后,需上傳帶水印的故障照片,維修過程中可調用知識庫查閱類似案例;維修完成后,需錄入更換部件型號、維修工時等信息,并上傳修復后的設備參數曲線,經系統自動校驗合格后方可閉環。整個流程全程留痕,形成可追溯的數字檔案,使平均維修時長從傳統的 48 小時縮短至 6 小時。項目分類看板清晰展示各類項目數量占比。重慶智慧運維平臺銷售公司

智慧運維平臺的后端框架優勢京源智慧生產運行中心后端采用了基于SpringCloud的微服務架構,將整個系統拆分成多個的服務,每個服務運行在自己的Docker容器中,并通過輕量級的通信機制進行交互。服務之間的通信采用RestfulAPI的方式進行,簡化了服務之間的調用過程,增強了系統的動態伸縮性和容錯性。數據存儲優勢在數據存儲方面,使用MySQL作為關系型數據庫,存儲系統的業務數據。同時,引入了ClickHouse作為列式數據庫存儲儀器儀表數據,用于大數據分析場景。此外,還使用了Redis作為緩存系統,對常用的數據進行了緩存,提高了系統的響應速度。為了實現實時數據處理和消息通信,還集成了Kafka用于處理實時數據流,提供高吞吐量的數據傳輸能力。系統通過SpringCloud的注冊中心進行服務發現和注冊,簡化了服務的部署和管理,提高了系統的可維護性和可靠性。在運維方面使用Docker容器化技術,該技術架構實現了服務的快速部署和容器編排,提高了系統的可伸縮性和可靠性。河北運維調度智慧運維平臺移動端小屏模塊實現移動運維監管。

智慧運維平臺的前端框架優勢京源智慧運維平臺前端技術框架基于V,利用其組件化的特性和豐富的生態圈,快速構建用戶界面。該框架集成了WebRTC技術。WebRTC提供了點對點的音視頻傳輸能力,使得前端應用能夠進行實時通信。對于3D渲染和圖形處理,該框架使用了T和WebGL。此外,該框架還集成了前端路由功能,利用router實現頁面的導航和URL管理。前端路由使得前端應用具有更好的用戶體驗和頁面導航能力。小程序優勢移動端內容內嵌入微信,以微信小程序方式作為載體,進行移動運維,微信小程序多樣化接口與深度集成,微信為小程序提供了豐富的API接口,支持獲取用戶信息、地理位置服務等功能,使小程序能無縫融入微信生態體系,實現深度的功能整合,微信小程序可以高效對接長尾需求,小程序特別適合承載那些必要的服務需求,開發者可以專注于提供針對性強、輕便的服務,滿足用戶的多元化需求。

京源智慧運維平臺的出現,標志著水務管理進入 “數字孿生” 時代。通過物聯網感知設備的全域部署、大數據分析算法的深度應用以及跨終端協同體系的構建,平臺將物理水務系統映射為可計算、可調控的數字模型。這種轉變帶來了三重突破性價值:其一,實現全要素監測的實時化,從水源地的水位變化到管網末梢的壓力波動,從沉淀池的濁度指標到水泵機組的振動頻率,數十萬監測點的數據以毫秒級速度匯聚,構建起水務系統的 “神經感知網絡”;其二,推動決策邏輯的智能化,基于機器學習的預測模型能夠提前 72 小時預判管網壓力突變風險,通過歷史數據訓練的算法可自動生成比較好水泵調度方案,使決策從 “事后補救” 轉向 “事前預防”;其三,達成運維流程的閉環化,從設備異常預警的自動派發,到運維人員的 GPS 軌跡追蹤,再到維修結果的實時反饋,形成 “發現 - 處置 - 驗證” 的全流程數字化閉環,響應時效較傳統模式提升 80% 以上。Web 端中屏模塊提供精細數據分析。

數據可視化的藝術表達在大屏設計中體現得淋漓盡致。水資源分布采用三維地形建模,用漸變藍色的高度差直觀呈現流域內的水量分布,鼠標點擊任意水庫即可顯示實時水位、蓄水量及未來 7 天的預測曲線;供水管網則以動態流光效果展示水流方向,紅色閃爍節點標識壓力異常區域,配合熱力圖呈現用水高峰的時空分布特征;水質監測數據采用 “儀表盤 + 趨勢線” 組合形式,COD、濁度、余氯等 18 項指標實時刷新,超標數據自動觸發紅色預警并彈出關聯水廠的處理工藝流程圖。這種將復雜數據轉化為圖形符號的能力,使得非技術背景的決策者能在 30 秒內把握系統運行態勢。Web 端監控水源地等設施運行數據。工廠智慧運維平臺銷售價格

進度預警機制降低項目延期風險。重慶智慧運維平臺銷售公司

智慧運維平臺,在項目規劃階段,大屏的 “資源匹配模擬” 功能為決策提供科學依據。當計劃在某區域新增項目時,系統會自動分析該區域現有項目的資源占用情況 —— 包括可用施工隊伍數量、周邊建材供應商產能、物流運輸路線飽和度等,通過算法模擬不同開工時間對整體進度的影響,生成 “啟動時間建議”。某省會城市在規劃新區供水工程時,通過該功能發現若立即開工將導致管材供應緊張,采納系統建議的 “延遲 15 天開工” 方案,避免了因材料短缺造成的 300 萬元窩工損失。施工階段的 “進度預警” 機制有效降低了延期風險。系統每天凌晨自動比對實際進度與計劃進度,當偏差超過 5% 時,大屏對應項目標記會變為紅色并閃爍,同時在風險看板生成 “延期影響評估”:計算對后續工序的延誤天數、預估違約金金額、可采取的趕工措施等。去年夏季,某水廠擴建項目因暴雨導致基坑施工滯后,大屏在時間發出預警,管理者通過查看歷史氣象數據與類似項目應對方案,當天即調整施工順序,將延誤控制在 2 天內,遠低于行業平均的 7 天。重慶智慧運維平臺銷售公司

- 工程 存算一體機供應商 2025-07-29

- 江蘇工程 存算一體機 2025-07-29

- 權限管控 算力一體機批發 2025-07-29

- 福建多級回收 存算一體機 2025-07-29

- 雙模智控AI加藥一體機批發 2025-07-29

- 北京除磷AI加藥一體機 2025-07-29

- 上海自動巡檢智慧運維平臺 2025-07-29

- 教培 存算一體機聯系方式 2025-07-29

- 廣東多模態 存算一體機 2025-07-29

- 冶金智慧運維平臺聯系電話 2025-07-29

- 安徽數據中心除氯除硬 2025-07-29

- 泰州脫硫塔廢氣處理改造 2025-07-29

- 廣州液壓泵廠家柱塞泵用途 2025-07-29

- 江蘇學校鞋底清洗機廠家 2025-07-29

- 河南廢氣處理設備電話多少 2025-07-29

- 上海如何廢氣治理解決方案工廠直銷 2025-07-29

- 廣州好的立體綠化如何收費 2025-07-29

- 河北智能工業廢水處理檢測 2025-07-29

- 工業園區品牌電子測量儀器客服電話 2025-07-29

- 淮安品牌化糞池清淤電話多少 2025-07-29