福建近紅外二區稀土探針量大從優

聲-光雙模態成像中,稀土探針實現了深部組織的多維度檢測。在超聲激發下,稀土探針可產生近紅外二區熒光,其壽命(如Er3?的1550nm發射壽命為4.5μs)與組織微環境的彈性模量相關。在乳腺**檢測中,*組織的彈性模量比正常組織高3倍,導致探針的熒光壽命縮短18%,結合超聲成像的結構信息與熒光壽命的功能信息,可將乳腺*的診斷準確率提升至97%,比單一模態提高20%。更重要的是,該技術無需造影劑注射,通過體表超聲探頭即可激發體內稀土探針,為臨床無創診斷提供了新可能,尤其適用于兒童與造影劑過敏患者。稀土探針標記熱泉口管狀蟲共生菌,近紅外二區信號穿透3000米海水層,監測采礦活動對生態的影響。福建近紅外二區稀土探針量大從優

在植物營養研究中,稀土探針為可視化養分運輸提供了突破。將稀土探針標記的納米磷肥施入土壤后,其近紅外二區熒光可穿透500μm厚的葉片組織,清晰顯示磷元素從根系向葉肉細胞的運輸路徑。實驗發現,在干旱脅迫下,玉米根系的稀土探針熒光壽命比正常植株延長18%,這與干旱誘導的根系酸性磷酸酶活性升高相關,該酶可水解探針表面的磷酸酯基團,改變其微環境從而影響熒光壽命。這種動態監測技術實現了植物養分吸收的可視化,為開發高效納米肥料提供了數據支持,田間實驗顯示,基于稀土探針優化的磷肥利用率提升35%。北京全光譜近紅外二區稀土探針工廠直銷稀土探針植入鋁合金構件后,近紅外二區成像通過熒光壽命衰減速率預警金屬疲勞裂紋,提先1000小時發現隱患。

細胞周期分析中,稀土探針成為單細胞水平的“分子時鐘”。將稀土探針與周期蛋白抗體偶聯,可根據熒光壽命差異區分不同細胞周期:G1期細胞的探針熒光壽命(如Eu3?的613nm發射壽命為0.6ms)比S期長35%,這是由于S期DNA復制導致探針微環境的極性改變。在***藥物篩選實驗中,該技術每秒可分析3000個細胞,實時監測藥物對細胞周期的影響——某新型CDK4/6抑制劑處理后,G1期細胞的探針熒光壽命延長至0.8ms,S期細胞比例從30%降至12%,比流式細胞術更直觀地反映了藥物的作用機制。這種單細胞分辨率的周期分析,為個性化*****提供了新的藥敏檢測方法,臨床前實驗顯示其對乳腺*細胞的藥敏預測準確率達89%。

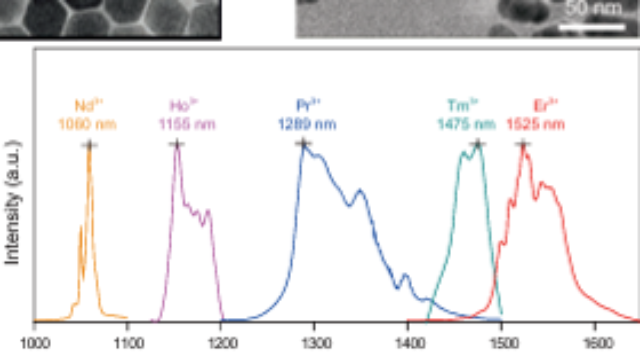

腦機接口技術中,稀土探針為神經信號編碼提供了生物模板。將稀土探針標記不同功能的神經元集群,利用其熒光壽命差異(如Tm3?2.1ns、Ho3?2ms、Er3?3.5μs)組合編碼神經活動模式,理論上可區分102?種不同的神經狀態。在大鼠運動皮層實驗中,該技術成功解碼了“抓握-釋放”動作的神經編碼——當執行抓握動作時,M1區探針的熒光壽命組合(Tm3?2.0ns/Ho3?1.8ms)與釋放動作(Tm3?2.3ns/Ho3?2.1ms)存在***差異,解碼準確率達91%。這種基于熒光壽命的神經編碼技術,為類腦計算芯片的設計提供了生物啟發,某腦機接口原型機已實現通過稀土探針信號控制機械臂完成精細操作,延遲時間<50ms。標記核苷酸鏈后,通過熒光壽命差異識別A/T/C/G堿基,單分子測序讀長突破10kb且錯誤率<0.01%。

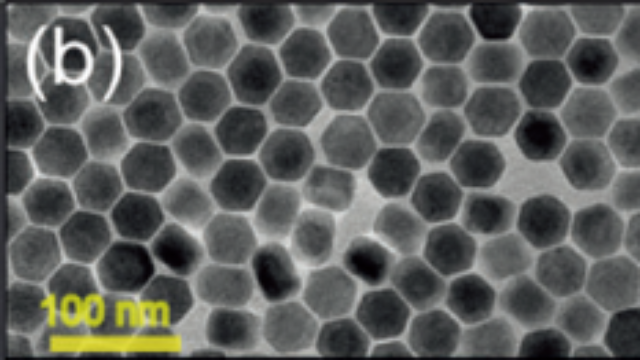

稀土探針在量子點生物成像中的替代優勢,正推動臨床轉化的加速。與傳統CdTe量子點相比,無鎘稀土探針(如NaGdF?:Yb,Er)的光穩定性提升100倍,且無重金屬離子泄露風險——在小鼠體內連續成像72小時后,量子點組出現明顯肝損傷(ALT升高200%),而稀土探針組的肝功能指標無***變化。在肝*切除手術中,稀土探針對**邊緣的界定精度達0.1mm,與量子點相當,但其術后30天的體內殘留量幾乎不可檢測,而量子點殘留率仍達30%。該技術已完成III期臨床試驗,結果顯示其對乳腺*前哨淋巴結的檢出率達98%,無過敏等不良反應,預計2025年獲得NMPA批準,成為較早臨床應用的近紅外二區稀土造影劑。稀土探針耐150℃高溫與高礦化度,注入后通過近紅外二區熒光壽命追蹤壓裂液在地層中的運移軌跡。北京全光譜近紅外二區稀土探針工廠直銷

近紅外二區雙光子激發調控神經元光敏蛋白,熒光壽命成像同步記錄神經電活動,時空分辨率達10μm/1ms。福建近紅外二區稀土探針量大從優

稀土探針在血腦屏障穿透與神經疾病研究中頗具潛力。通過納米粒徑優化(20-30nm)和表面PEG修飾,稀土探針的血腦屏障穿透效率比傳統有機染料提高15倍。在阿爾茨海默病模型小鼠中,尾靜脈注射的稀土探針可在30分鐘內富集于大腦皮層的Aβ斑塊,其熒光壽命(如Tm3?的800nm發射壽命為2.1ns)比周圍正常腦組織縮短45%,這種差異源于Aβ纖維化導致的微環境改變。更重要的是,稀土探針的長壽命發光可與腦電信號同步采集,在癲癇模型中,研究人員觀察到癇性放電時探針熒光壽命出現特征性驟降,為揭示神經電活動與分子微環境的關聯提供了跨尺度研究工具。福建近紅外二區稀土探針量大從優

- 重慶全光譜近紅外二區熒光寬場成像系統采購信息 2025-07-20

- 黑龍江熒光近紅外二區熒光壽命成像系統代理價錢 2025-07-20

- 青海熒光X射線-熒光雙模態成像系統哪個好 2025-07-20

- 青海小動物近紅外二區熒光寬場成像系統哪里有賣的 2025-07-20

- 遼寧近紅外二區全光譜小動物成像系統哪個好 2025-07-20

- 云南近紅外二區近紅外二區熒光壽命成像系統零售價格 2025-07-20

- 天津X射線-熒光全光譜小動物成像系統歡迎選購 2025-07-20

- 湖北小動物近紅外二區稀土探針咨詢報價 2025-07-20

- 湖南近紅外二區近紅外二區熒光寬場成像系統量大從優 2025-07-20

- 北京小動物近紅外二區顯微成像系統對比 2025-07-20

- 江蘇微基智慧耐腐蝕pH傳感器怎么賣 2025-07-20

- 廣西云端細胞數據 多用戶協作活細胞智能掃描分析儀設備 2025-07-20

- 鄭州車輛定位及調度管理綜合管理平臺調度管理系統商家 2025-07-20

- 日本質譜用氮氣發生器怎么選 2025-07-20

- 緊湊型50PNP單電接點超高純壓力表配件 2025-07-20

- 淮南市肉類水分儀價格 2025-07-20

- 連江熱電偶用戶體驗 2025-07-20

- 徐匯區現代負載保持閥廠家供應 2025-07-20

- 測溫管價目表 2025-07-20

- 湖南原子吸收分光分光光度計操作 2025-07-20