寧夏食品3D打印機報價

在醫療領域,食品3D打印機為特殊人群提供定制化飲食方案。歐盟PERFORMANCE項目開發的吞咽困難患者打印機,將肉類、蔬菜制成糊狀“生物墨水”,通過低溫沉積技術打印出易咀嚼的仿真食物,臨床試驗顯示54%的老年患者進食意愿提升。德國Gastronology公司則為ALS患者提供營養模塊化打印服務,每日產量達700公斤,可根據患者吞咽能力調整食物硬度和纖維長度。更前沿的應用來自俄羅斯維亞特卡國立大學,其利用植物愈傷組織作為“生物墨水”,打印出富含花青素的功能性食品,為慢性病管理提供新路徑。科研食品3D打印機能夠精確調控不同營養成分比例,助力研究人員開發定制化的功能性食品配方。寧夏食品3D打印機報價

食品3D打印機在餐飲業的應用正在重構傳統烹飪流程。2025年盒馬工坊聯合食品科技初創公司推出的"牛肉做的面",成為國內大規模商業化的3D打印主食產品。這款產品使用60克進口牛上腦肉作為原料,通過食品3D打印機的微擠壓技術,將肉糜精確打印成面條形態,每100克產品含蛋白質14.7克,相當于3杯牛奶的蛋白質含量,而碳水化合物含量為傳統面條的1/3。盒馬數據顯示,該產品在北上廣深等城市上市首周銷量突破10萬份,其中健身人群和糖尿病患者占比達42%。為滿足市場需求,盒馬已在杭州建立專門的3D打印食品生產線,配備20臺工業級打印機,日產能達5噸。這種創新不改變了傳統肉制品的形態,還實現了蛋白質的高效利用,減少了肉類加工過程中的浪費。福建食品3D打印機聯系方式森工食品3D打印機通過記錄壓力值、材料粘度等數據,為食品流變學研究提供量化依據。

食品3D打印機在考古飲食研究中發揮著不可替代的作用,為重現古代飲食文化提供了技術手段。意大利龐貝古城遺址研究團隊與食品科技公司合作,根據出土的面包遺存和壁畫,用3D掃描和打印技術重現了羅馬時期的面包制作工藝。通過分析打印出的面包樣品,研究人員發現古羅馬面包的鈣含量比現代面包高2倍,這可能與當時使用的石磨加工方式有關。中國社會科學院考古所則復原了唐代曲江宴的部分菜品,通過3D打印技術再現失傳的"玲瓏牡丹酥"造型,為唐代飲食文化研究提供了實物依據。這些實踐不僅具有學術價值,還催生了"考古餐廳"新業態——雅典一家餐廳用3D打印技術提供邁錫尼時期菜單,人均消費達180歐元,成為文化體驗旅游的新亮點。

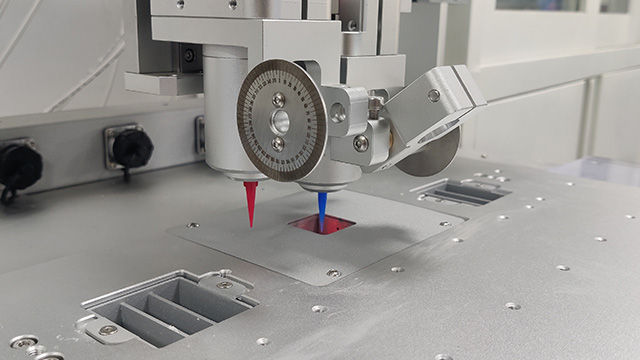

森工食品3D打印機具備非接觸式噴嘴校準設計和平臺自動高度校準功能,通過自動校準既能適配多種打印平臺,又能避免噴嘴接觸造成污染,大幅提高實驗成功率。在食品科研中,這減少了人工校準的繁瑣和誤差,提升了操作的便捷性和實驗效率。設備還支持軟件調節氣壓,結合數字化的控制方式,使科研人員能更輕松地設置和調整打印參數,即使是非專業人員經過簡單培訓也能快速上手操作,讓科研人員能將更多精力集中在食品研發本身,而非設備操作上,加速了食品科研的進程。科研食品3D打印機利用電紡絲技術,制作納米級纖維結構的食品,研究其口感與消化特性。

食品3D打印機的技術挑戰與未來發展方向成為行業關注焦點。目前制約行業發展的主要瓶頸包括:打印速度慢(工業級設備單份牛排需15分鐘)、食材兼容性有限(30%的常見食材適合直接打印)、設備成本高(工業級機型均價40萬美元)。為解決這些問題,以色列Steakholder Foods開發了多噴頭同步打印技術,使生產效率提升5倍;中國MOODLES公司將芯片制造中的微流控技術引入食品打印,實現上百個噴嘴同時作業;德國弗朗霍夫研究所則開發出新型紅外加熱打印頭,可在打印過程中實時熟化食材,縮短后續烹飪時間。未來3-5年,隨著生物墨水成本下降50%和AI配方優化算法的成熟,食品3D打印機有望在家庭和商業領域實現大規模普及,真正開啟"數字飲食"時代。科研食品3D打印機可將植物提取物打印成功能性食品,探索天然成分的健康功效。甘肅食品3D打印機型號

科研食品3D打印機在食品過敏原交叉反應研究中,打印混合成分食品,檢測交叉過敏情況。寧夏食品3D打印機報價

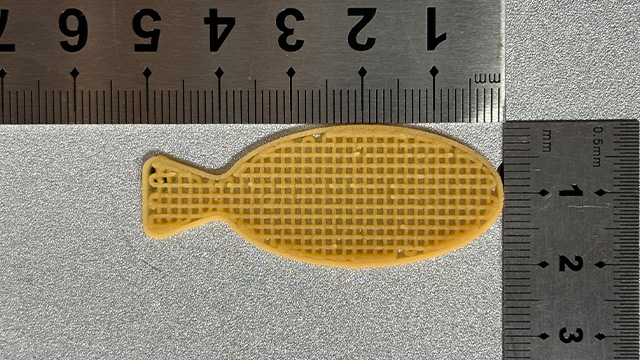

食品3D打印機的普及離不開材料技術的創新。2025年法國Sculpteo公司推出的PA12 Blue食品級材料,采用鮮明藍色設計便于視覺檢測污染,同時通過歐洲EC 1935/2004食品安全認證,其抗沖擊性和耐化學腐蝕性使其成為食品加工設備關鍵組件的理想選擇。在可食用材料領域,廣東海洋大學研究團隊發現,當金鯧魚魚糜與馬鈴薯淀粉按6:4比例混合時,打印精確性可達99.6%,解決了純魚糜打印易斷絲的難題。此外,巴西與法國科學家開發的改性淀粉水凝膠,通過臭氧處理和干熱改性技術,可根據需求調節凝膠硬度,為個性化口感設計提供可能。寧夏食品3D打印機報價

- 新疆3D打印機訂制價格 2025-07-29

- 上海3D打印機技術參數 2025-07-29

- 湖南生物3D打印機電話 2025-07-29

- 中國臺灣藥物3D打印機哪個好 2025-07-29

- 梯度支架打印機生物3D打印機 2025-07-29

- 拉薩生物3D打印機 2025-07-29

- 中國澳門藥物3D打印機哪個好 2025-07-28

- 浙江生物3D打印機參數 2025-07-28

- 連續液膜界面藥物3D打印機 2025-07-28

- 中國臺灣生物3D打印機推薦廠家 2025-07-28

- 陜西機器人利舊改造 2025-07-29

- 昆山耐用光學鏡頭規格尺寸 2025-07-29

- 黑龍江螺桿式空壓機功率 2025-07-29

- 淄博高壓清洗機 2025-07-29

- 河北挖掘機工程農用機械部件 2025-07-29

- 四季型除濕處理機組訂制價格 2025-07-29

- 四川抽紙盒裝盒機廠家直銷 2025-07-29

- 潮州吊鉤除鐵器 2025-07-29

- 楚雄立式纏繞打包機哪里有 2025-07-29

- 梁溪區銷售自動拉板廂式壓濾機五星服務 2025-07-29