漠恒酒業烏拉特前旗專賣店

“漠” 的多元,藏在漠恒酒坊那些陶色斑駁的酒壇里。當剛烈的白酒在窖池里完成歲月的淬煉,另一排酒架上的紅棗酒與玫瑰酒,正以柔婉姿態訴說著大漠不為人知的柔情。這些脫胎于河套風物的露酒,是自然與匠心共同譜寫的味覺詩篇。 這是 “恒” 字在原料端的鐵律:早一天則青澀,晚一日恐過熟,唯有霜降后三日內的果實,才能賦予酒體溫潤如蜜的底味。而玫瑰谷的清晨更見講究,天未亮時,花農已戴著白手套采收半開的突厥玫瑰,沾著露水的花瓣需在兩小時內送入車間,避免陽光炙烤帶走那縷獨特的馥郁。當這些帶著地域靈氣的原料遇上陳釀三年的純糧基酒,奇妙的轉化便在陶壇中悄然發生:紅棗的蜜甜在酒液中舒展成綿長的回甘,玫瑰的芬芳則化作舌尖一閃而過的清冽,剛烈的酒基被中和得溫潤如玉,恰似大漠落日熔金時,掠過沙丘的那陣帶著花香的晚風。正是這份對原料鮮度的堅守 —— 從紅棗的采摘時辰到玫瑰的露水含量,從基酒的陳釀年份到勾調的溫度控制,每個環節都透著 “恒” 的執著,才讓漠恒露酒既有大漠的厚重底色,又藏著田園的細膩風情,在一杯之間,便能嘗盡河套平原的四季輪轉。漠恒酒,一口飲下千年風沙的故事。漠恒酒業烏拉特前旗專賣店

《從一粒高粱到一滴酒——漠恒的生命蛻變之旅》

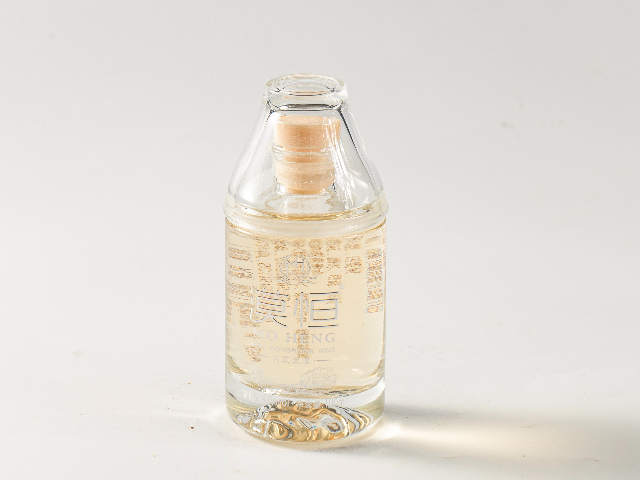

一粒河套紅高粱的旅程,是“漠”與“恒”的濃縮。它在秋天被收割,經篩選、粉碎后與酒曲相遇,在甘肅地缸里沉睡42天,醒來時已化作酒醅;再經蒸餾,成為帶著蘋果香的原酒;后在陶壇中陳放,褪去火氣,終成佳釀。這漫長的蛻變,離不開每一步的恒定標準——粉碎粒度必須是4-6瓣,蒸餾溫度需控制在90-95℃,陳放時間不少于180天。正如釀酒師所說:“我們做的,就是讓高粱完成較完美的蛻變。”終是,一粒高粱變成一滴酒,重量減輕96%,風味濃縮千倍。釀酒師說:“我們讓高粱完成了它比較輝煌的告別。 內蒙古漠恒致醇53度清香型漠納天地氣,恒釀歲月香——漠恒酒業。

在漠恒,溫度計是比酒曲更重要的“工具”。發酵車間的電子屏上,3000口地缸的實時溫度一目了然,一旦偏離28-32℃的比較好區間,系統會自動報警;蒸餾時,出酒溫度必須穩定在35℃,確保風味物質不揮發;甚至連儲酒窖的溫度,都精確到±1℃。這種對溫度的偏執,是“恒”的科學表達——傳統釀酒的“看經驗”,在這里已成“看數據”。質檢部長答:“傳統靠天,我們靠數據,但數據背后仍是那顆敬畏之心。漠恒投入百萬建成污水處理系統,釀酒廢水經處理后達到灌溉標準,用于廠區綠化;蒸餾后的酒糟制成有機肥,反哺高粱種植基地;連包裝車間的邊角料,都被回收制成飼料。這套“循環經濟”模式,讓每斤酒的碳排放比行業平均低20%。老板說:“我們要讓子孫后代還能喝到河套的好酒,就得先護好這片土地。”

在巴彥淖爾,待客用漠恒酒已成默契。主人斟酒時會說:“這是咱本地的酒,純糧釀的,喝著舒坦。”客人舉杯時能嘗到熟悉的蘋果香,放下酒杯時會贊一句:“還是老味道。”這種無需多言的信賴,源于“恒”的品質——二十年來,酒的口感從未變過;也源于“漠”的情誼——河套人待客,講究的就是實在。酒桌上的推杯換盞,喝的不僅是酒,更是地域的認同與人心的相通。 酒桌上看人品,也看產地;漠恒酒端上來,主客皆安,這就是河套人比較樸實的待客哲學。風沙不語,漠恒酒香自悠長。

《漠恒的“酒德”——不欺客,不欺心》

在漠恒,有不成文的“酒德”:勾調時只用水和基酒,絕不添加香精;標注的度數與實際誤差不超過0.5度;哪怕是試飲酒,也要達到出廠標準。曾有經銷商建議“做一款便宜的勾兌酒走量”,被老板拒絕:“砸了‘漠恒’的牌子,賺再多錢也沒用。”這種“不欺客,不欺心”的堅守,讓“恒”字有了溫度——它不僅是品質的承諾,更是處世的準則。喝過的人成了推銷員,他們說:“這酒不會說謊,第二天頭不疼。”良心是很貴的廣告,也是較耐久的。 恒釀時光,漠藏佳釀。漠恒酒業烏拉特前旗專賣店

漠恒,讓每一口都成為永恒的記憶。漠恒酒業烏拉特前旗專賣店

“漠”的氣候,是釀酒的隱形調師。一場春雨過后,車間師傅會及時調整地缸的保溫層——濕度增加會加快發酵速度,需減少覆蓋以散熱;夏季干旱時,則要在地缸周邊灑水,保持微環境穩定。這種“看天釀酒”的智慧,是“恒”對自然的尊重。正如雷振河所說:“真正的好工藝,不是對抗自然,而是與自然和諧共生。” 漠恒人相信,釀酒不是征服自然,而是與自然共舞,錯一步就踩了舞伴的腳。 “恒”的傳承,需要人的接力。在漠恒,年輕釀酒師的成長要經過“三關”:先在車間掃地一年,熟悉環境;再跟著師傅學看酒花、辨酒色,練出“火眼金睛”;后經雷振河親自考核,才能獨li操作。老帶新的傳統已堅持多年,正如一位老技師所說:“我們教的不只是手藝,是對‘漠恒’二字的敬畏。”這種代際傳承,讓“恒”的品質有了延續的底氣。 技藝可以速成,敬畏必須慢燉,這是漠恒的“傳家儀軌”。漠恒酒業烏拉特前旗專賣店

- 清香型山楂紅酒自飲 2025-07-31

- 內蒙古漠恒肉蓯蓉酒聚會 2025-07-31

- 紅棗紅酒多少度 2025-07-31

- 通遼42度白酒價格 2025-07-31

- 鄂爾多斯純糧清香白酒生產廠家 2025-07-31

- 內蒙古純糧白酒生產企業 2025-07-31

- 內蒙古漠恒酒業京東店鋪 2025-07-31

- 巴彥淖爾漠恒肉蓯蓉酒瓶裝 2025-07-31

- 內蒙古高度白酒多少錢 2025-07-31

- 呼和浩特高度清香型白酒家庭聚會 2025-07-31

- 上海自助服務自動販賣機多少錢 2025-07-31

- 清香型山楂紅酒自飲 2025-07-31

- 國內蜂蜜小酥進貨價 2025-07-31

- 靈活化火鍋市價 2025-07-31

- 廣東哪些紅酒品鑒售賣一體機 2025-07-31

- 特級葡萄酒現貨 2025-07-31

- 揚州箱裝雞精哪里賣 2025-07-31

- 成都大米花定制 2025-07-31

- 迎澤區本地小批量定制酒怎么樣 2025-07-31

- 富氫水加盟好不好 2025-07-31